オハヨー乳業 広報チーム 野崎雅徳

(日本カバヤ・オハヨーホールディングス ブランディング戦略室 兼務)

昨年3月から取り組みを開始した牛乳に関する出張授業。

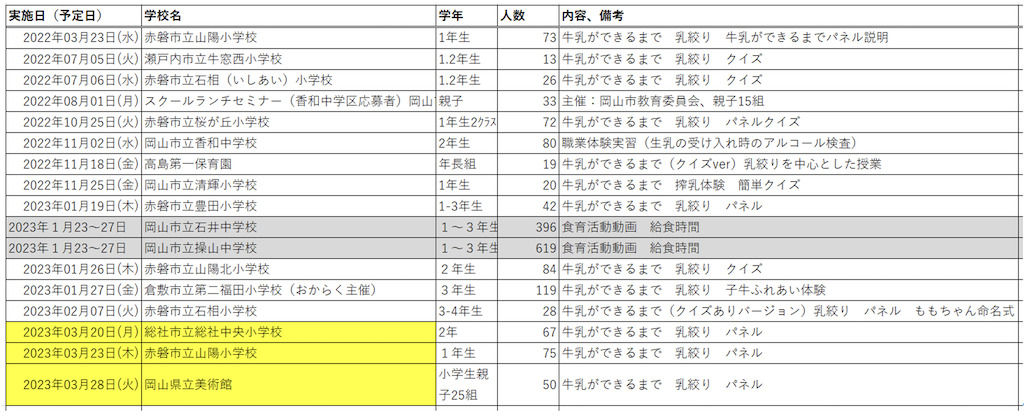

岡山県内の小中学校や保育園において、オハヨー社員の登壇・説明を実施したのは11校581名、動画教材の提供のみの学校も含めると、のべ13校1,596名の児童・生徒たちに酪農のことや、牛乳の魅力、商品の製造工程などを発信してきました。

その様子は、これまでのweb社内報でも取り上げてきましたので、ご存知の方も多いと思います。

そもそも、どんな想いからこの取り組みがスタートしたのか?

今回は、一連の食育プロジェクトを推進している品質保証部の山本耕司さんにお話を伺いました。

―― お疲れ様です。今日はいつものように「ヤマコーさん」と呼びしながらお話を聞かせてください笑 まず最初に、この出張授業を始めたきっかけは何だったんでしょうか?

(山本)この食育プロジェクトがキックオフしたのは、2021年3月、もう2年前のことです。それまでも、複数の部署が参加し、牛乳に関する議論をしていましたが、課題も多く、なかなか前に進めることができませんでした。そこで、中・四国支店のメンバーを中心に、地元でできることは何か?と考えたんです。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、オハヨー乳業は岡山県内の小中学校に給食用の牛乳を提供しています。現在は7割以上の学校で採用されていることから、県内のほとんどの子どもたちはオハヨー牛乳を飲んで学校生活を送っています。そのような経緯もあり、毎年1月の給食週間の時期には、子どもたちからたくさんの手紙をいただいていました。

一方で、会社として「食育」の取り組みはあまり十分ではなかったと思います。このような状況を変えたい、岡山に工場がある地元の乳業メーカーとして、地域の子どもたちに牛乳のことを伝えたい。子どもたちと触れ合う食育活動を行うことで、地域貢献につなげていきたい。中四国支店の柴原支店長や花崎課長たちと、そんなことを話し合っていました。しかし、キックオフした当時はコロナの真っただ中で、学校側は外部業者の来校は許可されず、具体的な活動はできずにいました。

――そのような状況に変化があったのはいつですか?

(山本)キックオフから約10ヶ月、2022年1月のことです。オハヨー乳業では、以前から岡山県酪農乳業協会(J-milk)が主催する絵画コンクールの最優秀作品をオハヨー牛乳のパッケージに掲載しています。そのコンクールの表彰式は、毎年秋に開催していた「ミルクフェア」で実施していましたが、コロナによって開催中止が続いていました。そのとき、広報の吉田さんから「表彰式ができないなら、受賞作品が掲載された特製の牛乳パッケージを持参して、学校で贈呈式を開催させてもらおう」というアイデアをいただき、支店のメンバーと一緒に受賞した児童が通う小学校を一緒に訪問しました。

その訪問先のひとつが、第1回出張授業を開催した赤磐市立山陽小学校です。

私の出身校の隣の学校で、もともと食育活動に熱心な学校でした。また、当時もコロナによる行動制限がありましたが、コンクール受賞者への贈呈式、ということもあり、校外からの来校も前向きに対応していただけました。給食で当社の牛乳をご利用いただいていたことも、背中を押してくれたと思います。

この贈呈式で、山陽小学校の校長先生に相談したところ、「うちでやりましょう!」と快諾してくれました。こうして、第1回の出張授業が2022年3月に実施することが決まったんです。

――ヤマコーさんは、山陽小学校の先生と既知の仲だったとか。そういった人脈も大いに貢献したんでしょうね。とはいえ、その後は山陽小学校だけではなく、県内の様々な学校で実施しています。どうやってこの活動を県内に広げることができたのでしょうか?

(山本)そこは色々工夫しました笑。

まず、第1回の出張授業の際、事前に校長先生経由で赤磐市の教育委員会の担当課長にも参加を要請し、実際に見学していただきました。そのうえで、県内の校長先生が集まる学校長会で、オハヨーの取り組みを紹介していただいたところ、他の学校からも「うちでもやりたい」という要望が届くようになりました。学校長会で説明していただくための資料作りなど、苦労しましたが頑張ったかいがありましたね。

また、広報との連携で、授業の様子をメディアで紹介してもらえたのも好反響につながりました。先日、山陽新聞で紹介されたときも、記事を見た複数の学校の先生からお問い合わせをいただきました。

要望をいただいた学校には、個別に訪問して授業内容を動画を交えて説明しています。その動画も、プロジェクトに参加している岡山のメンバーがつくってくれました。約4分ほどの動画ですが、授業内容がイメージしやすいと好評です。

――見えないところでも、いろんな工夫や取り組みをされているんですね。ところで、多くの子どもたちに授業をしてきましたが、反響はどうですか?

(山本)子どもたちの反応は、本当に非常に良いです。

授業が始まる前に「牛乳は嫌い」と言っていた子どもも、授業後に話しかけると「牛乳が好きになった」と話してくれることが多くあります。動画や私たちの説明を通じて学び、実際に乳を搾るという体験をしてみることで、牛乳が身近で親しみやすいものになるみたいです。現場にいると、子どもたちがみんな笑顔になるので、やってよかったな、と実感しますね。

先生方の反響もよくて、「内容が洗練されている」「社員の皆さんが熱心に説明してくれたり、子どもたちと同じ目線で話しかけてくれるのでとても良かった」「また実施してほしい」とお褒めの言葉をいただきました。事後に訪問した際に「牛乳、飲んでますよ笑」と先生の方からお声掛けいただくなど、当社に対するイメージアップにもつながっていると思います。

新聞やテレビで紹介されたおかげで、学校外でも話題になっています。先日は岡山県の畜産課の職員さんから、わざわざ当社に連絡をいただきました。以前から取り組みについては紹介していましたが、メディアに出たことで改めて評価していただいたんです。

皆さんの周りでも、同じようなことがあるんじゃないかな?と思います。お父さんの会社がテレビに出てたね、とか。そういう意味では、広報との連携は大切だと思いますし、これからもしっかりやっていきたいので宜しくお願いしますね。

――ありがとうございます笑 引き続き広報も頑張ります。ちなみに、社内のメンバーはどうやって選出しているんですか?

(山本)基本的に「やりたい!」と手を挙げた社員による有志の活動です。スタート当初は22名でしたが、現在このプロジェクトにかかわってくれているのは約60名に増えています。

有志とは言え、各部門の責任者の皆さんには意義に賛同していただき、積極的にサポートしていただいています。製造部では、生産会議で活動報告や希望者の募集の呼びかけもしていただきました。おかげで、営業や事務部門だけでなく、本社第一工場、第二工場、長船工場からも参加してくれています。みな、業務の都合をつけながら積極的に取り組んでくれていますよ。案件ごとに参加者を募集していますが、気が付いたら定員を上回る希望者数になっていることも多いです。繰り返し参加してくれる社員も何人もいますよ。

――私も参加したことがありますが、子どもたちのあの笑顔を見ていると「またやりたい!」って思いますもんね。

(山本)そうでしょう笑

――さて、最後の質問です。このプロジェクトを引っ張ってきたヤマコーさんとして、10年後にこの活動がどうなっていてほしいと思いますか?

(山本)この食育活動を続けていって、オハヨーと学校や保育園側の関係がもっと良くなってほしい。信頼され、親密度も上がり、オハヨーのファンが増えていってほしいですね。オハヨーが、5年先、10年先も岡山の顔として、県民に愛される会社になってほしいと思っています。

先日、出張授業を行った高島第一保育園では、搾乳体験用の牛の模型を搬出するときに、園舎からみんなが手を振ってくれました。園庭で遊んでいた子どもたちも牛のそばに集まってきてくれて、最後は門まで見送りに来てくれました。別の日に実施した豊田小学校での授業後も、小学1-2年生の児童たちが窓から手を振ってくれたんです。その場にいたみんなは感動して、ちょっと泣きそうになった社員もいたくらいです。そんな温かいつながりを、牛乳の出張授業を通じて広めていきたいと願っています。――ぜひ、その夢は実現したいですね。今日はお話を聞かせていただき、ありがとうございました。